1. Basisdaten zu Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnissen 2019

1.1 Prekarisierung – auf dem Weg zur prekären Vollerwerbsgesellschaft

Im Rückblick auf zehn Jahre Jahrbuch Gute Arbeit lässt sich die aktuelle Situation so beschreiben: Der in mehreren der früheren Jahrbücher skizzierte Trend zur »prekären Vollerwerbsgesellschaft« hat sich weiter fortgesetzt. Seit den 1990er Jahren hat sich der Anteil der prekären Beschäftigung an allen Arbeitsverhältnissen mehr als verdoppelt. Das WSI stützt sich auf amtliche Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) und beziffert den Anteil so genannter »atypischer« Beschäftigung für 2016 mit 39,6%. Das wären rund 14 Millionen Beschäftigte. Allerdings ist der Begriff unscharf und erfasst nicht diejenigen Vollzeitstellen, die ebenfalls prekär sind, weil sie kein Existenz sicherndes Einkommen ermöglichen und klammert auch die befristete Beschäftigung aus (s. u.). Tatsächlich liegt der Anteil prekärer Beschäftigung also höher.

Soziale Unsicherheit ist dauerhaft in eine hochentwickelte, reiche und noch immer sozialstaatlich organisierte kapitalistische Gesellschaft wie die Bundesrepublik zurückgekehrt. Dabei wird eine eigenartige Widersprüchlichkeit sichtbar: Konjunkturell und in ihrer wirtschaftlichen Situation steht die Bundesrepublik sehr gut da. Die amtlichen Arbeitslosenzahlen sind gesunken, viele Menschen haben Arbeit und sogar ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Zugleich erlebt ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten – keineswegs nur der Langzeitarbeitslosen und Hartz IV-Bezieher – eine Situation der Unsicherheit, des Mangels und des drohenden Abstiegs. Viele haben das Gefühl: Sie können sich anstrengen so viel sie wollen, es ist nie genug. Und sie haben den Eindruck, im Arbeitsleben ständig »auf Bewährung« tätig zu sein.

Das finanzmarktgetriebene Akkumulationsregime des heutigen Kapitalismus erweitert die Felder seiner Mehrwertabschöpfung unter anderem auch dadurch, dass es die Arbeitsverhältnisse einer immer weitergehenden Flexibilisierung und Prekarisierung unterwirft. Der vormalige soziale Kompromiss wurde aufgekündigt. Die in früheren Jahrzehnten errungene soziale Absicherung lebendiger Arbeit gerät in einen Prozess der Re-Kommodifizierung. Die Arbeitskraft ist eine Ware, die so intensiv wie möglich genutzt und dann aussortiert wird.

Das ist exakt jener Prozess der Prekarisierung, der sich in den kapitalistischen Zentren, auch in Deutschland vollzieht. Insofern erfassen die häufig präsentierten Daten zur »atypischen« Beschäftigung die wirkliche Tiefe und Breite der Prekarisierung bei weitem nicht. Deshalb ist es wichtig, Begriffe wie Normalarbeitsverhältnis, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, atypische Beschäftigung und prekäre Arbeit genau zu unterscheiden (siehe Kasten).

Normalarbeitsverhältnis

Ein Normalarbeitsverhältnis wird vom Statistischen Bundesamt definiert als eine Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit (über 21 Wochenstunden) mit geregeltem Einkommen, unbefristetem Vertrag, voller Integration in die sozialen Sicherungssysteme, Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber, geregelten Arbeitszeiten und der Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis. Diese Definition ist nicht ausreichend. Denn ob z. B. das Einkommen Existenz sichernd und Armut vermeidend ist, spielt hier keine Rolle. Da Teilzeitstellen auch mit 21 und mehr Wochenstunden kein Existenz sicherndes Einkommen erzielen, rechnet z. B. das WSI auch diese Teilzeit (anders als das Statistische Bundesamt) zu Recht nicht zum Normalarbeitsverhältnis, sondern definiert jede Teilzeitarbeit als atypische Beschäftigungsform. Aus gewerkschaftlicher Sicht wäre also unbedingt weiter zu ergänzen: Das geregelte Einkommen muss Existenz sichernd sein. Armutslöhne, auch wenn sie regelmäßig gezahlt werden, begründen kein Normalarbeitsverhältnis. In der amtlichen Definition spielt dieser Aspekt allerdings keine Rolle. (Eine kritische Erörterung des Begriffs Normalarbeitsverhältnis bietet der Beitrag von Nicole Mayer-Ahuja in diesem Band.)

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind ArbeitnehmerInnen, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig sind. Dazu gehören die Vollzeit beschäftigten ArbeitnehmerInnen, abhängig Beschäftigte in Altersteilzeit, Praktikanten und auch Menschen in befristeten oder Teilzeit-Beschäftigungsverhältnissen sowie Leiharbeit. Ob das Einkommen dieser Beschäftigten Existenz sichernd ist, spielt in der Definition keine Rolle. Die vor allem in amtlichen Verlautbarungen häufig zu hörende positive Hervorhebung eines Beschäftigungsverhältnisses als sozialversicherungspflichtig schließt also nicht aus, dass es sich um atypische oder auch prekäre Beschäftigung handeln kann.

Atypische Beschäftigung

Zur atypischen Beschäftigung zählt das Statistische Bundesamt jene sich ausbreitenden abhängigen Beschäftigungsverhältnisse, die dem von ihm definierten Normalarbeitsverhältnis nicht entsprechen: Teilzeit mit 20 oder weniger Wochenstunden, Befristung, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit – jedoch nicht Werkverträge. Dieser Definition folgen wir hier nicht, und in Anlehnung an das WSI wird hier auch jede Form der Teilzeitarbeit als atypisch betrachtet. Nach Niedriglohnbeschäftigung wird in der amtlichen Definition mit Blick auf atypische Beschäftigung nicht ausdrücklich gefragt. Das alles zeigt, dass Prekarität im Vergleich zu atypischer Beschäftigung ein sehr viel weitergehender Begriff ist.

Prekäre Beschäftigung

Die Grenzen zwischen atypischer und prekärer Beschäftigung sind fließend. Es muss unterstrichen werden, dass Prekarität nicht allein durch die (arbeitsrechtliche) Beschäftigungsform zu definieren ist. Nicht jedes atypische Beschäftigungsverhältnis ist z. B. prekär. Allerdings sind auch so genannte Normalarbeitsverhältnisse oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oftmals prekär. Auch Soloselbstständigkeit, die in keiner der hier genannten Beschäftigungsformen auftaucht, ist zumeist prekär. Beschäftigung ist dann als prekär zu betrachten, wenn sie unsicher und nicht dauerhaft ist, wenn sie gesetzlich und tariflich wenig oder gar nicht geregelt ist, wenn sie den Beschäftigten soziale Absicherung vorenthält oder ihnen nur einen nicht Existenz sichernden Niedriglohn erbringt und ein hohes Armutsrisiko (auch fürs Alter) enthält. Weiter werden geringe Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, Ausschluss von sozialer Teilhabe, schlechte eigene Arbeitsplatzbewertung und der drohende Verlust der Beschäftigungsfähigkeit genannt. Nicht alle diese Kriterien müssen zusammenkommen, um Beschäftigung als prekär zu definieren.

Der Deregulierungs- und Prekarisierungsdruck entsteht durch den sozialökonomischen Umbruchsprozess vom sozialstaatlich regulierten Kapitalismus mit seinem fordistischen Akkumulationsmodell zum globalen Finanzmarktkapitalismus (siehe dazu den Beitrag von Hans-Jürgen Urban und Christoph Ehlscheid in diesem Band). Kurzfristige Renditeerwartungen schlagen sich nieder in einer Vermarktlichung aller betrieblichen Organisations-, Steuerungs- und Kontrollformen. Das fordistisch geprägte Normalarbeitsverhältnis mit seinen sozialen Abfederungen wird dabei tendenziell entbehrlich und auch hinderlich.

»In der Folge unterliegen Arbeitsorganisation und Beschäftigungsformen ebenfalls zunehmendem Flexibilisierungsdruck« (Klaus Dörre in: Dörre/Lessenich/Rosa: Soziologie. Kapitalismus. Kritik, Frankfurt/Main 2009, S. 65).

»Prekarität« so Dörre, »ist mehr als die Ausbreitung unsicherer Arbeits- und Lebensverhältnisse. Es handelt sich um die Etablierung eines Macht- und Kontrollsystems, das, einem Bumerangeffekt gleich, auch die Festangestellten diszipliniert.« Prekarität wird mehr und mehr zu einer »normalen« Organisationsform der Arbeitsverhältnisse. In dem Maß, wie das Prekäre normal wird, wird auch das bisher Normale prekär. Was sich heute abzeichnet, ist der »Übergang zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft« (Jahrbuch Gute Arbeit 2014, S. 28, 33).

Robert Castel und Klaus Dörre schreiben an anderer Stelle: »Als prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommens-, Schutz- und soziales Integrationsniveau sinken, das in der Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert und mehrheitlich anerkannt wird. Und prekär ist Erwerbsarbeit auch, insofern sie subjektiv mit Sinnverlusten, Anerkennungsdefiziten und Planungsunsicherheit in einem Ausmaß verbunden ist, das gesellschaftliche Standards deutlich zuungunsten der Beschäftigten korrigiert.« (Robert Castel/Klaus Dörre: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main 2009, S. 17)

Diese »Wiederkehr sozialer Unsicherheit« ist also weit mehr als die Ausbreitung eines prekären Beschäftigungssektors neben dem (weiter bestehenden) regulären. Wir erleben vielmehr den »Übergang von marginaler zu diskriminierender Prekarität« (Dörre: Soziologie. Kapitalismus. Kritik, a. a. O., S. 67). Die bloße Präsenz der Gruppen der prekär Beschäftigten diszipliniert die Festangestellten. Die alltäglich zu beobachtende Konkurrenz der Prekarier untereinander »sorgt dafür, dass die Stammbeschäftigten ihre Festanstellung als ein Privileg empfinden« (ebd.). Das Neue ist also: In »sozialer Nachbarschaft zum Arbeiterdasein lauern Armut, Ausgrenzung und Prekarität« (Klaus Dörre, ND 19.09.2017).

Der Flexibilisierungs- und Prekarisierungsdruck auf die Arbeitskraft wird noch verstärkt und gefördert durch die Erosion des Tarifsystems und den Rückgang der institutionellen Arbeitermacht und den Einflussverlust der Gewerkschaften.

Der scheinbare ökonomische Sachzwang ist aber zugleich immer auch »ein politikdurchtränkter Prozess«. Staat und Politik haben immer ihre »Hand im Spiel«. Das Freiheitsversprechen des Marktliberalismus wird durch ein neues Disziplinierungsregime ergänzt. Hartz IV und ähnliche Instrumente »aktivieren und disziplinieren Arbeitskräfte für eine neue Produktionsweise« (Dörre in Dörre/Lessenich/Rosa, ebd. S. 68).

Arbeitsvolumen und Beschäftigung

Die nun schon seit mehreren Jahren relativ gute Arbeitsmarktlage löst immer neue amtliche Rekordmeldungen aus. »Aufschwung auf dem Höhepunkt« titelte das IAB in seinem Kurzbericht 7/2018. Besonders werden die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und der Rückgang der Arbeitslosigkeit (nach der amtlichen Statistik) hervorgehoben.

Für den Juli 2018 meldete die amtliche Statistik 2,32 Millionen Arbeitslose. Nicht in der offiziellen Arbeitslosenzahl enthalten waren allerdings rund 910.000 ebenfalls faktisch Arbeitslose, darunter rund 661.000 Menschen, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen, knapp 81.000 am Tag der Erfassung Krankgeschriebene und knapp 168.000 über 58-Jährige, die innerhalb der letzten 12 Monate kein Jobangebot erhielten. Insgesamt ergab sich so eine tatsächliche Arbeitslosenzahl von über 3,23 Millionen Menschen.

Bemerkenswert bei den Rekordmeldungen zur Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung: Das Arbeitsvolumen, also die Gesamtzahl der von diesen Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden, ist zwar nach einem drastischen Rückgang in den späten 1990er Jahren etwa seit dem Jahr 2010 wieder leicht angestiegen. Es liegt aber auch im Jahr 2017 noch immer unter dem Niveau von 1991.

Das Arbeitsvolumen ist also lediglich auf mehr Personen verteilt worden. Maßgeblich hierfür ist die Ausweitung von Teilzeitbeschäftigung zu Lasten von Vollzeitstellen. Deren Zahl betrug 1991 knapp 29 Millionen und ging bis 2015 auf knapp 24 Millionen zurück. Die Anzahl der Teilzeitjobs stieg im gleichen Zeitraum von 6,3 Millionen auf fast 15 Millionen – sowohl durch die Zunahme von (teilweise erzwungener) Teilzeit als auch durch die Ausbreitung von Minijobs. Die Teilzeitquote kletterte von 17,9% (1991) auf über 38% (2015). Das bedeutet auch: In diesem Zeitraum gingen fast 5,5 Millionen Vollzeitstellen verloren. Der Beschäftigungsboom ist zum größten Teil ein Ergebnis des Booms der Teilzeitstellen (Abb. 1).

|

Abb. 1: Beschäftigung und Arbeitsvolumen 1991–2017 (in 1.000) |

|

||||||||||

|

Zahlen für 2018 sind Schätzungen; Teilzeit = inkl. geringfügige Beschäftigung Quelle: IAB Kurzberichte 6/2016, 9/2017 und 7/2018 |

|||||||||||

|

1991 |

2000 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

|

ArbeitnehmerInnen |

35.227 |

35.922 |

36.533 |

37.014 |

37.500 |

37.869 |

38.306 |

38.721 |

39.288 |

39.983 |

40.660 |

|

Vollzeit |

28.911 |

25.309 |

22.825 |

22.918 |

23.230 |

23.288 |

23.534 |

23.705 |

23.958 |

24.335 |

24.709 |

|

Teilzeit |

6.316 |

10.613 |

13.707 |

14.096 |

14.270 |

14.581 |

14.772 |

15.017 |

15.330 |

15.648 |

15.950 |

|

Teilzeitquote |

17,9% |

29% |

37,5% |

38,1% |

38,1% |

38,5% |

38,6% |

38,8% |

39,0% |

39,1% |

39,2% |

|

Arbeitsvolumen (in Mio. Stunden) |

52.089 |

48.837 |

47.845 |

48.665 |

48.785 |

48.871 |

49.726 |

49.741 |

50.308 |

50.930 |

51.849 |

Insgesamt zeigt sich: Das so genannte deutsche »Jobwunder« beruht fast ausschließlich »auf der Ausbreitung schlecht entlohnter, wenig angesehener, unwürdiger und deshalb prekärer Arbeit« (Interview mit Klaus Dörre, www.nachdenkseiten.de, 19.5.2017). Die in der amtlichen Statistik ausgewiesene Abnahme der Arbeitslosigkeit um eine Million ging einher mit dem Verlust von 1,5 Millionen Vollzeitstellen. Die Beschäftigungszunahme beruht fast ausschließlich auf dem Boom von Minijobs, Leiharbeit, befristeten Jobs, Teilzeitarbeit und Soloselbstständigkeit.

Insofern ist es auch wenig aussagekräftig, wenn das Statistische Bundesamt meldet, der Anteil der Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis sei 2017 »stabil« geblieben und habe bei 69,3% aller Kernerwerbstätigen gelegen (2016: 69,2%) und den Anteil der »atypisch« Beschäftigten mit knapp 21% beziffert. Mit »Kernerwerbstätigen« meint das Amt Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, die sich nicht in Bildung, Ausbildung oder einem Freiwilligendienst befinden. Enthalten sind dabei neben den »NormalarbeitnehmerInnen« auch atypisch Beschäftigte und Selbstständige. Zum Normalarbeitsverhältnis zählt das Statistische Bundesamt abhängig Beschäftigte mit einer unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, die eine wöchentliche Arbeitszeit von über 20 Stunden umfasst und direkt für den Arbeitgeber ausgeführt wird. Damit wird auch ein großer Teil prekärer – weil nicht Existenz sichernder – Beschäftigungsverhältnisse unter dem Label »sozialversicherungspflichtig« mitgezählt.

Wir haben oben schon gezeigt, dass sich sowohl unter Normalarbeitsverhältnissen als auch unter atypischer Beschäftigung prekäre Beschäftigung verbergen kann. Das WSI beziffert den Anteil der atypisch Beschäftigten nach der oben genannten Definition auf knapp 40% aller Beschäftigten (WSI-Mitteilungen 1/2017). Diese Zählweise ist, wie oben (siehe Kasten Seite 282) schon gezeigt, überzeugender als die des Statistischen Bundesamtes. Schwieriger als die Quantifizierung des atypischen Beschäftigungssektors ist es allerding, prekäre Beschäftigung in eindeutige Zahlen zu fassen. Das WSI hat in einer im Herbst 2018 erschienen Studie versucht, die verfestigte Prekarität in Deutschland genauer zu beziffern (HBS workingpaper 85/2018). Dort heißt es: »Wie groß ist das Prekariat, wenn man einen strengen empirischen Maßstab anlegt? In der Erwerbsbevölkerung leben gut 12% oder gut vier Millionen Menschen dauerhaft in prekären Umständen. Das heißt: Job ohne Perspektive, zu wenig Einkommen, mangelhafte soziale Absicherung, und das über mehrere Jahre.« Das betrifft Frauen mit Kindern (mit oder ohne Job), Väter in prekärer Lage und nicht Existenz sicherndem Einkommen und junge Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Diese Bevölkerungsgruppe ähnelt in der Größenordnung dem Hartz IV-Bezug. Der Vorteil dieser Definition ist, dass sie nicht das reine Beschäftigungsverhältnis, sondern auch die gesamte Lebenslage in die Betrachtung einbezieht. Es liegt auf der Hand, dass der Anteil der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen darüber hinaus noch sehr viel größer ist. Zumal, wie oben gezeigt, Prekarität nicht einfach nur eine »Abweichung« vom Normalarbeitsverhältnis ist, sondern längst auch in den Sektor des Normalarbeitsverhältnisses hineinreicht.

Erosion der Tarifbindung

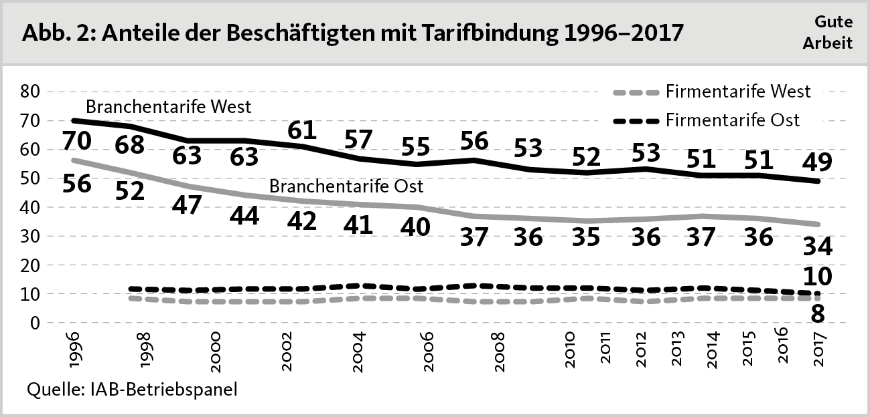

Die Tarifbindung in Deutschland nimmt seit Jahren ab. Parallel dazu verliert auch die betriebliche Mitbestimmung weiter an Boden. 2017 ging aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drucksache 18/13181, 22.8.2017) hervor: Nur noch knapp jeder dritte Betrieb in West- und gerade einmal jeder fünfte Betrieb in Ostdeutschland ist tarifgebunden.

Genauer: 29% der Betriebe in Westdeutschland fielen 2016 unter einen Branchentarifvertrag (minus 7% zwischen 2009 und 2016). Das betraf 51% der Beschäftigten (minus 5%). In Ostdeutschland fielen nur noch 19% der Betriebe unter einen Branchentarifvertrag (unverändert). Nur noch 36% der Beschäftigten waren dadurch geschützt (minus 2%). In Westdeutschland ist die Tarifbindung der Betriebe im Vergleich zu Ostdeutschland also stärker gesunken. Unter Firmentarifverträge fielen 2016 in West 8% (minus 2%) und in Ost 11% (minus 3%) der Beschäftigten. Nach aktuellen Daten des IAB waren diese Werte 2017 weitgehend unverändert.

Der Blick auf die Beschäftigten zeigt ein noch negativeres Bild. 2017 arbeiteten nur noch rund 49% der westdeutschen und 34% der ostdeutschen Beschäftigten in Betrieben mit einem Branchentarifvertrag. (Hinzu kamen noch 8% der westdeutschen und 10% der ostdeutschen Beschäftigten, für die ein Firmen- oder Haustarifvertrag galt.) (Abb. 2)

Umgekehrt heißt das: 43% der westdeutschen und 56% der ostdeutschen Beschäftigten arbeiteten 2017 in Betrieben, in denen es gar keine Tarifbindung gab. Mit Blick auf die Betriebe heißt das: In 71% der westdeutschen und 81% der ostdeutschen Betriebe gibt es keine Tarifbindung mehr.

Immer weniger Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen stützen das Tarifvertragssystem. Zwischen 2000 und 2005 gab es auf Bundesebene 376 Erlasse auf Allgemeinverbindlichkeit. Zwischen 2011 und 2017 hat sich die Zahl mit 166 Erlassen mehr als halbiert. Von den rund 73.000 als gültig in das Tarifregister eingetragenen Tarifverträgen sind zurzeit 443 und damit weniger als 1% allgemeinverbindlich.

Mit dieser Entwicklung verliert auch die betriebliche Mitbestimmung weiter an Boden. Denn mit der Erosion der Tarifbindung arbeitet inzwischen auch nur noch eine Minderheit der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat, vor allem in Ostdeutschland (Abb. 3).

|

Abb. 3: Vorhandensein von Betriebsräten nach Betriebsgröße (2017) |

||

|

Quelle: IAB-Betriebspanel 2017 |

||

|

Anzahl der Beschäftigten im Betrieb |

Betriebe mit Betriebsrat |

Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat |

|

5-50 |

5% |

9% |

|

51-100 |

32% |

33% |

|

101-199 |

53% |

55% |

|

200-500 |

69% |

70% |

|

Über 500 |

80% |

86% |

|

Insgesamt |

9% |

39% |

Der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit 5 bis 50 Beschäftigten, die einen Betriebsrat haben, sank seit dem Jahr 2000 in Westdeutschland von 14 auf 9%, in Ostdeutschland von 14 auf 11%. Er ist also von einem ohnehin niedrigen Ausgangsniveau nochmals zurückgegangen. Das betrifft allerdings nur einen kleinen Teil der Beschäftigten, weil deren Mehrheit in größeren Betrieben arbeitet. in Betrieben mit 51 bis 500 Beschäftigten. Dort fielen die Anteilswerte zwischen 2000 und 2017 von 67% auf 53% im Westen und von 63% auf 48% im Osten – und damit stärker als im Durchschnitt aller Beschäftigten. Hier verliert die betriebliche Mitbestimmung deutlich an Boden.

Am besten sieht das Bild noch aus in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten. Nimmt man die Kleinbetriebe unter 50 Beschäftigten aus der Betrachtung heraus und betrachtet alle anderen zusammen, so ergibt sich: 45% der Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten verfügen über einen Betriebsrat, wobei knapp zwei Drittel der Beschäftigten (63%) in diesen Betrieben arbeiten. Allerdings sind in den Jahren 2000 bis 2017 auch hier deutliche Verluste festzustellen. Seit der Jahrtausendwende ist der Anteil der Beschäftigten in Betrieben dieser Größe, deren Interessen durch einen Betriebsrat vertreten werden, um 13% zurückgegangen.

Niedriglohnsektor

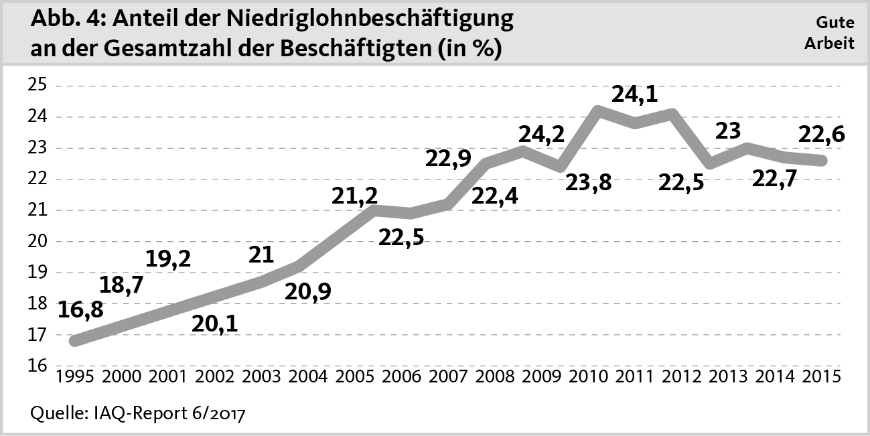

Der Trend der Prekarisierung äußert sich besonders deutlich in der weit verbreiteten Niedriglohnbeschäftigung. Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa – maßgeblich geschaffen durch politische Entscheidungen der verschiedenen Bundesregierungen seit den 1990er Jahren. Von der guten Konjunktur der vergangenen Jahre hat der Niedriglohnsektor kaum profitieren können.

Nach Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans Böckler-Stiftung (WSI) arbeiteten 2013 24,4% aller abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor – rund 8,1 Millionen Menschen, darunter mehr als 4 Millionen Vollzeiterwerbstätige (Jahrbuch 2016, S. 362). Für 2015 beziffert eine Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) den Anteil der Niedriglohnbeschäftigung auf 22,6%. Insgesamt arbeiten kontinuierlich 22% bis 24% aller Beschäftigten im Niedriglohnsektor (Abb. 4). Offenbar bedingt durch den gesetzlichen Mindestlohn hat sich in den letzten Jahren der Niedriglohnsektor leicht verringert. Trotzdem zählt immer noch jede/r fünfte Vollzeitbeschäftigte zu den Niedrigverdienenden.

Mit Niedriglohn sind Bruttostundenlöhne gemeint, die weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns (Medianlohn) ausmachen. Diese Niedriglohnschwelle hat sich in den letzten beiden Jahren von 9,58 Euro pro Stunde im Jahr 2013 auf 10,22 Euro im Jahr 2015 relativ stark erhöht, wobei der Anstieg auf 9,97 Euro im Jahr 2014 besonders ausgeprägt war. Für 2017 bezifferte die Bundesregierung die Niedriglohnschwelle auf 10,50 Euro – in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (BT-Drucksache 18/12722). Zur Vermeidung von Missverständnissen: Niedriglohn meint keine Bezahlung in der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, sondern geht darüber hinaus – selbst Entgelte, die höher sind als der Mindestlohn, können im Niedriglohnbereich liegen. Mindestlohn schützt nicht vor Armutslöhnen.

2018 betrug der gesetzliche Mindestlohn 8,84 Euro. Nach einem Beschluss der Mindestlohnkommissionwurde er zum 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro angehoben. Ab 1. Januar 2010 soll er 9,35 Euro betragen. Das ist ein Fortschritt, ändert allerdings nichts daran, dass der gesetzliche Mindestlohn weiter zu niedrig bleibt, um (bei Vollzeitbeschäftigung) ein Existenz sicherndes Einkommen zu ermöglichen. Immerhin hat aber der Mindestlohn dazu geführt, extrem niedrige Stundenlöhne am unteren Rand der Einkommensskala anzuheben – zum Vorteil vor allem von Beschäftigte in Ostdeutschland und in Kleinbetrieben, geringfügig Beschäftigten, gering Qualifizierten und Frauen. Es bleibt aber das Grundproblem: Die Mindestlohn ist auch weiterhin zu niedrig.

Aus Studien des WSI geht hervor: Im Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern bleibt auch der für 2020 vorgesehene Betrag von 9,35 Euro hinter den Mindestlöhnen anderer europäischer Länder zurück (Belgien 9,47 Euro, Irland 9,55 Euro, Niederlande 9,68 Euro, Frankreich 9,88 Euro, Luxemburg 11,55 Euro). 9,35 Euro 2020 liegen deutlich unter der aktuellen Niedriglohnschwelle von 10,50.

Es bleibt dabei, dass der Mindestlohn oft nicht Existenz sichernd ist: Rund 192.000 Vollzeitbeschäftigte erhalten Aufstockungsleistungen nach dem SGB II. Nach Berechnungen das WSI reicht der Mindestlohn bei einem vollzeitbeschäftigten Single in 16 von 20 Großstädten nicht aus, um ohne Aufstockungsleistungen leben zu können. Besonders problematisch sind die Auswirkungen auf die Altersversorgung: Das Bundesarbeitsministerium hat im Mai 2018 in einer schriftlichen Mitteilung an die Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) eingeräumt, dass erst mit einem Mindestlohn von 12,63 Euro ein Rentenanspruch oberhalb der Grundsicherung gesichert ist. Nach der bisherigen Verfahrensweise würde es mindestens bis 2030 dauern, bis die 12-Euro-Schwelle beim Mindestlohn erreicht wäre.

Es muss allerdings noch erwähnt werden, dass nach einer Studie des DIW 2016 1,8 Millionen Beschäftigte nicht den Mindestlohn bekommen haben, der ihnen eigentlich zugestanden hätte. Der Grund dafür sind die mangelnden Kontrollen, die wiederum mit der völlig unzureichenden Personalausstattung der Behörden zusammenhängen. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell wies in einem Interview mit dem Deutschlandfunk darauf hin, dass die zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Hamburg im Jahr 2016 ganze 796 Betriebe kontrollierte – das sind gerade mal 1,5% aller Betriebe dort. Bei einer bundesweiten Kontrolle im September 2018 wurden bei fast jedem zehnten Betrieb Verstöße oder zumindest Unregelmäßigkeiten hinsichtlich des Mindestlohns festgestellt. Kontrolliert wurden vor allem Betriebe der Gastronomie, des Speditions- und Transportgewerbes und des Taxigewerbes. Aus Personalmangel konnten aber nur 2,4% der Betrieb kontrolliert werden.

Es gibt noch ein weiteres Problem: Mindestlohn-Betrug konzentriert sich in bestimmten Branchen – dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Einzelhandel, dem Reinigungsgewerbe und in privaten Haushalten. Der Betrug läuft hier vor allem über die Arbeitszeit: Formal wird der Mindestlohn gezahlt, tatsächlich werden aber weitere Stunden gratis gearbeitet – ein Sachverhalt, der schwer zu kontrollieren ist. Hier kommt auch die unzureichende Personalausstattung der Arbeitsschutzbehörden ins Spiel – die oftmals verhindert, dass diese die häufigen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz aufdecken können (s. dazu Abschnitt 4.3). Nach Verlautbarungen der Bundesregierung soll die Zahl der jetzt 6.800 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis 2012 auf knapp 8.500 anwachsen. Selbst wenn das wahrgemacht würde, wäre das nach Auffassung von Kritikern noch immer viel zu wenig.

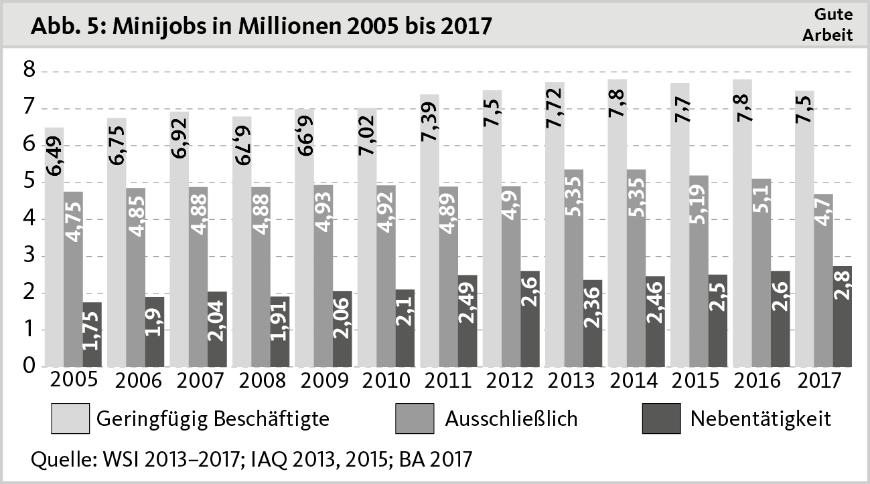

Geringfügige Beschäftigung

Geringfügige Beschäftigung ist Teil des Niedriglohnsektors und eine andere, weit verbreitete Form prekärer Beschäftigung. 2016 befanden sich fast 7,8 Millionen Menschen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, 5,1 Millionen davon ausschließlich. Vor allem durch die Maßnahmen der Agenda 2010 erlebten Minijobs einen Boom, der bis etwa 2015 anhielt.

2015 wurde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Weil er Minijobs für Arbeitgeber unattraktiver machte, kam es erstmals zu einem Rückgang bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Sie wurden zum Teil in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umgewandelt, übrigens zum großen Teil im selben Betrieb.

Die Mindestlohnkommission stellte dazu fest: »Die geringfügige Beschäftigung hat infolge der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eine einmalige Niveauanpassung erfahren, die sich im weiteren Zeitverlauf aber nicht fortgesetzt hat«. Unterm Strich legten die Minijobs in den Jahren 2016 und 2017 allmählich wieder zu. Mit einer wichtigen Modifikation, die eben doch mit dem Mindestlohn zusammenhängt: Bei der ausschließlichen geringfügigen Beschäftigung gab es weiter einen leichten Abwärtstrend, während die Nachfrage nach Minijobs als Nebentätigkeit weiter anstieg (Abb. 5). 2017 zählte die Bundesagentur für Arbeit (BA) 7,5 Millionen MinijobberInnen, weniger als in den Jahren 2013 bis 2016. Die ausschließlich geringfügige Beschäftigung ging allerdings zurück, während die Zahl der Minijobs als Nebentätigkeit zunahm. Dieser Trend hat auch im Jahr 2018 angehalten.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezifferte (auf der Basis der BIBB/BAuA-Befragung 2012) die Anzahl derjenigen, die ihren Lebensunterhalt durch zwei Jobs erwirtschaften, mit rund 2 Millionen, das wären knapp 5% der Erwerbstätigen.

Die meisten Minijobs werden von Frauen ausgeübt. Von den 7,8 Millionen MinijobberInnen des Jahres 2016 waren 4,7 Millionen (60%) Frauen, davon 3,2 Millionen ausschließlich und 1,5 Millionen im Nebenverdienst. Von den rund 2,6 Millionen Menschen, die 2013 einen Minijob aufnahmen, führten nach Daten des WSI nur 621.000 oder 23,8% Beiträge an die Rentenkasse ab. Da Minijobber auch nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, drohen ihnen gravierende Nachteile beim Verlust des Arbeitsplatzes und im Alter. Das Risiko der Altersarmut ist bei Minijobs besonders hoch. Die Prekarität der geringfügigen Beschäftigung zeigt sich noch in mehrfacher Hinsicht: Minijobs ergeben keinen auskömmlichen Lohn, erbringen häufig nur Niedriglöhne, Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall usw. werden Minijobbern häufig vorenthalten und geregelte Arbeitszeiten sind oftmals nicht gegeben.

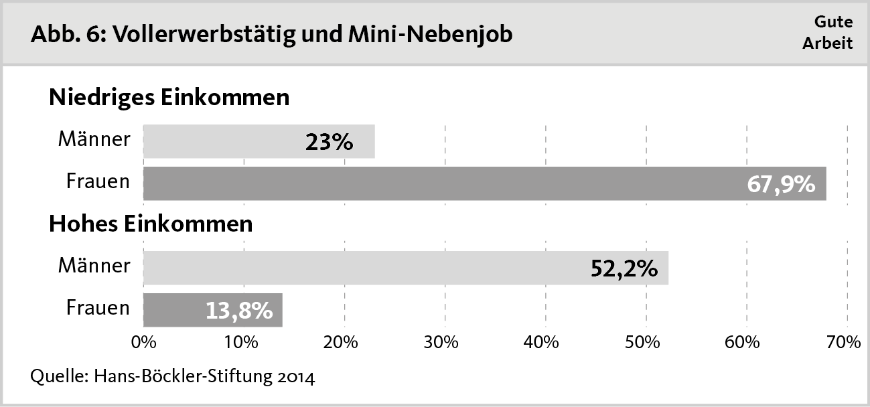

Deutlich erkennbar ist nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung der Zusammenhang von unfreiwilliger Teilzeitarbeit und Minijob: Wer statt einer Vollzeitstelle nur einen Teilzeitjob findet und davon seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, greift zum Neben-Minijob. Hier gehen etwa gleich viele Männer und Frauen einer geringfügigen Nebenbeschäftigung nach (Abb. 6). Merkmale der Prekarität sind hier bei beiden Beschäftigungsformen gegeben.

Befristete Beschäftigung

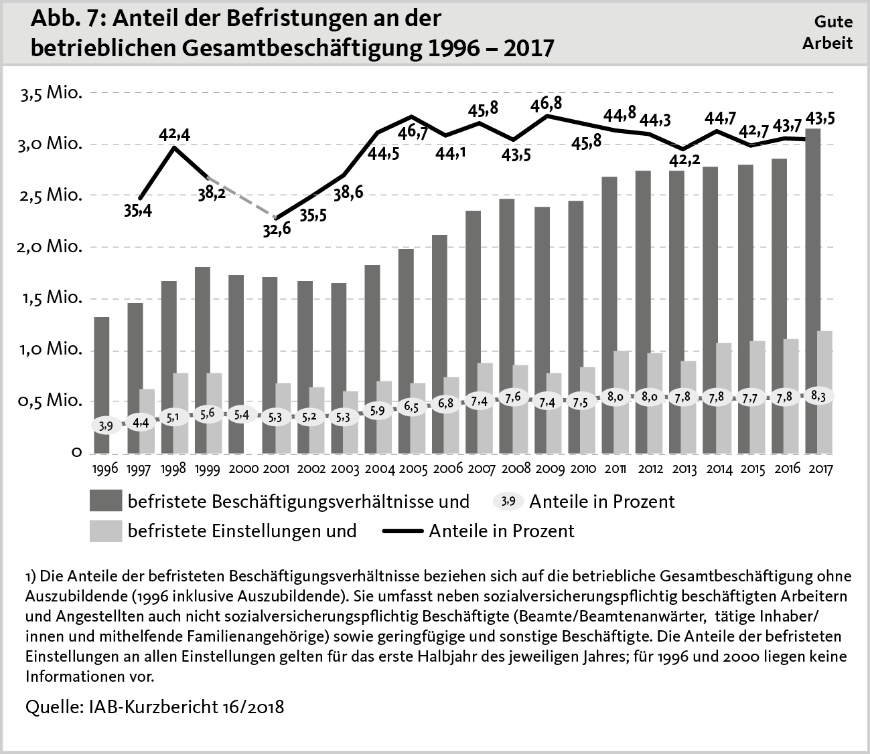

Befristete Arbeitsverhältnisse haben seit den 1990er Jahren stark zugenommen. Sie bilden einen erheblichen Teil der prekären Beschäftigung. Die Befristungsquote (Anteil der befristet Beschäftigten an der betrieblichen Gesamtbeschäftigung) stieg zwischen 1996 und 2017 von 3,9% auf 8,3%. Nach einer Phase gewisser Stagnation auf hohem Niveau in den Jahren 2011 bis 2016 kletterte die Zahl der Befristungen von 2016 auf 2017 weiter um knapp 300.000, nämlich von 2,886 Millionen auf 3,154 Millionen (Abb. 7). Die Zahl der befristeten Arbeitsverträge ist zwischen 1996 und 2017 um das 3,6-fache angestiegen (von 876.000 auf 2.734.000).

Angetrieben wird dieser Trend hauptsächlich von der Zunahme der sachgrundlosen Befristungen. Neben den Befristungen mit Sachgrund (z. B. Elternzeitvertretung) haben in den letzten Jahren diese sachgrundlosen Befristungen deutlich zugenommen. Für sachgrundlose Befristungen gilt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (2001 in Kraft getreten) eine Höchstdauer von zwei Jahren. In seiner Entscheidung vom 26.10.2016 (7 AZR 140/15) hat das Bundesarbeitsgericht eine Höchstgrenze für sachgrundlose Befristungen auf Grundlage von Tarifverträgen festgesetzt. Die tariflich festgelegte Befristungsdauer darf nicht mehr als sechs Jahre betragen und innerhalb dieses Zeitraums darf der Arbeitsvertrag maximal neunmal verlängert werden.

Von allen Befristungen waren 2017 knapp 1,6 Millionen sachgrundlos befristet – also etwa jeder zweite Arbeitsvertrag (Abb. 8). 2001 hatte dieser Anteil noch bei nur 9,5% gelegen.

|

Abb. 8: Befristungen mit und ohne Sachgrund 2001 bis 2017 |

||

|

Quelle: IAB-Kurzbricht 16/2018 |

||

|

Anzahl der Befristungen in Tsd. |

Anteil an der betriebl. Gesamtbeschäftigung in % |

|

|

Befristungen ohne sachlichen Grund |

||

|

2001 |

554 |

1,7 |

|

2004 |

734 |

2,4 |

|

2012 |

1.198 |

3,6 |

|

2013 |

1.312 |

3,8 |

|

2017 |

1.580 |

4,3 |

|

Befristungen mit sachlichem Grund |

||

|

2001 |

782 |

2,5 |

|

2004 |

792 |

2,6 |

|

2012 |

894 |

2,6 |

|

2013 |

841 |

2,4 |

|

2017 |

959 |

2,6 |

|

Alle Befristungen |

||

|

2001 |

1.711 |

5,3 |

|

2004 |

1.835 |

5,9 |

|

2012 |

2.742 |

8,0 |

|

2013 |

2.739 |

7,8 |

|

2017 |

3.154 |

8,3 |

Grundsätzlich sind die Beschäftigten nicht in allen Branchen gleichermaßen von Befristungen betroffen. Befristungen sind vor allem in der öffentlichen Verwaltung und in den sozialen Dienstleistungen (Gesundheit und Sozialwesen, Erziehung, Unterricht, Wissenschaft und gemeinnützige Betriebe) verbreitet. Im produzierenden Gewerbe und in produktionsnahen Dienstleistungen, die dem internationalen Wettbewerb unterliegen, spielen Befristungen dagegen eher eine untergeordnete Rolle. In diesen Branchen hat sich vielmehr die Leiharbeit ausgebreitet (s. u.). LeiharbeitnehmerInnen wiederum sind in der Regel auch befristet beschäftigt.

Im Vergleich zum gemeinnützigen und öffentlichen Sektor (Anteil der Befristungen 9,5%) nutzt die Privatwirtschaft insgesamt die befristete Beschäftigung in geringerem Maße (7,1% Anteil der Befristungen). Dennoch entfallen 70,4% aller befristeten Verträge auf die Privatwirtschaft.

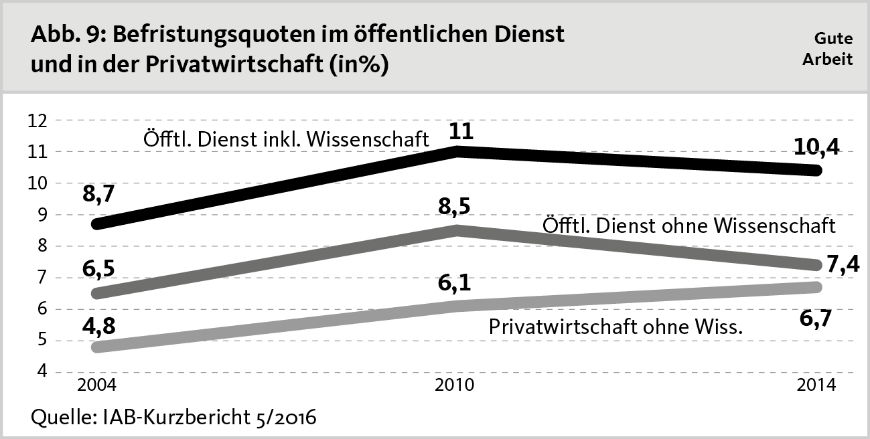

Befristungen haben im öffentlichen Dienst allerdings einen höheren Stellenwert als in der Privatwirtschaft – auch deshalb, weil den öffentlichen Arbeitgebern andere Möglichkeiten der »Flexibilisierung« wie Leiharbeit und Werkverträge in geringerem Maß zur Verfügung stehen. Zwischen 2004 und 2010 hat nach Daten des IAB die Befristungsquote im öffentlichen Dienst von 6,5% auf 8,5% zugenommen. 2014 lag die Quote bei 7,4% (Abb. 9). Bezieht man den Wissenschaftssektor in die Betrachtung ein, ist der Unterschied zur Privatwirtschaft noch deutlicher. In der Wissenschaft selbst betrug die Befristungsquote 2014 43,6%, bei den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen alleine sogar 90%. Nur bei den ArbeitnehmerInnen des öffentlichen Dienstes (ohne Beamte) lag die Befristungsquote zu diesem Zeitpunkt bei 16,1%.

Im öffentlichen Dienst überwiegen Befristungen mit Sachgrund (vor allem Vertretungen). Nach dem Inkrafttreten des TzBfG (2001) stieg jedoch auch der Anteil der sachgrundlosen Befristungen rasch an. Zwischen 2004 und 1013 verdoppelte sich ihr Anteil an allen befristeten Arbeitsverträgen im öffentlichen Dienst von knapp 18% auf 36%. In der Privatwirtschaft lag die Spanne zwischen 53% (2004) und 60% (2013). Inzwischen ist im öffentlichen Dienst die Tendenz erkennbar, auch dann sachgrundlos zu befristen, wenn eigentlich ein Sachgrund vorläge. Damit werden fehlende Planstellen vorübergehend besetzt, Auflösungen des Arbeitsverhältnisses sind dann »rechtssicher« jederzeit möglich.

Die Differenzierung nach Altersgruppen zeigt, dass traditionell der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse bei den jüngeren Altersgruppen am höchsten und bei den älteren wesentlich niedriger ist (Abb. 10). In der Tendenz sind heute befristete Arbeitsverträge für Berufseinsteiger, insbesondere für Hochschulabsolventen die Regel. Dabei kommt es häufig auch zu aufeinander folgenden Befristungen (Kettenbefristungen).

Bei den hohen Befristungsquoten unter den Beschäftigten im Alter zwischen 15 und 20 Jahren ist allerdings zu beachten, dass sich hierunter viele Auszubildende befinden. Im Jahr 2015 waren dies 82,3%. Auch in der Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahren liegt der Anteil der Beschäftigten in Ausbildung noch bei 60%.

Allerdings ist der Anteil der Übernahmen gestiegen. Gut 42% aller Vertragsänderungen im ersten Halbjahr 2017 beruhen nach Angaben des IAB auf Entfristungen. Im Krisenjahr 2009 lag dieser Anteil noch bei nur 30%. Allerdings ist der Anteil befristeter Verträge an allen Einstellungen seit 2004 gleichbleibend hoch. 43,5% aller Neueinstellungen sind befristet.

|

Abb. 10: Anteil der befristet Beschäftigten* |

|

||

|

Quelle: sozialpolitik-aktuell.de; IAQ 2016. *Anteil an allen abhängig Erwerbstätigen |

|||

|

Alter |

1995 |

2000 |

2015 |

|

15-20 |

72,7 |

79,7 |

76,4 |

|

20-25 |

29,8 |

49,7 |

44,6 |

|

25-30 |

11,4 |

23,0 |

22,8 |

|

30-35 |

8,3 |

13,1 |

13,0 |

|

35-40 |

5,8 |

6,5 |

6,4 |

|

40-45 |

5,2 |

6,5 |

6,4 |

|

45-50 |

4,4 |

5,9 |

4,9 |

|

50-55 |

4,8 |

4,9 |

4,4 |

|

55-60 |

4,6 |

4,3 |

3,5 |

|

60-65 |

4,0 |

4,1 |

3,6 |

|

65 und mehr |

6,9 |

7,4 |

7,2 |

|

Zusammen |

11,3 |

14,9 |

13,0 |

Befristet Beschäftigte sind überproportional häufig im Niedriglohnsektor tätig. Der Anteil der Niedriglohnbezieher ist bei befristet Beschäftigten fast doppelt so hoch wie der Anteil bei allen Beschäftigten: So erhielten 24,3% aller Beschäftigten 2012 einen niedrigen Lohn, aber bei den befristet Beschäftigten waren es 43,4% (BT-Drucksache 18/11981).

Generell ist in allen Wirtschaftsbereichen die Tendenz erkennbar, immer mehr Neueinstellungen (zunächst) zu befristen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor (BT-Drucksache 18/11981).

Leiharbeit

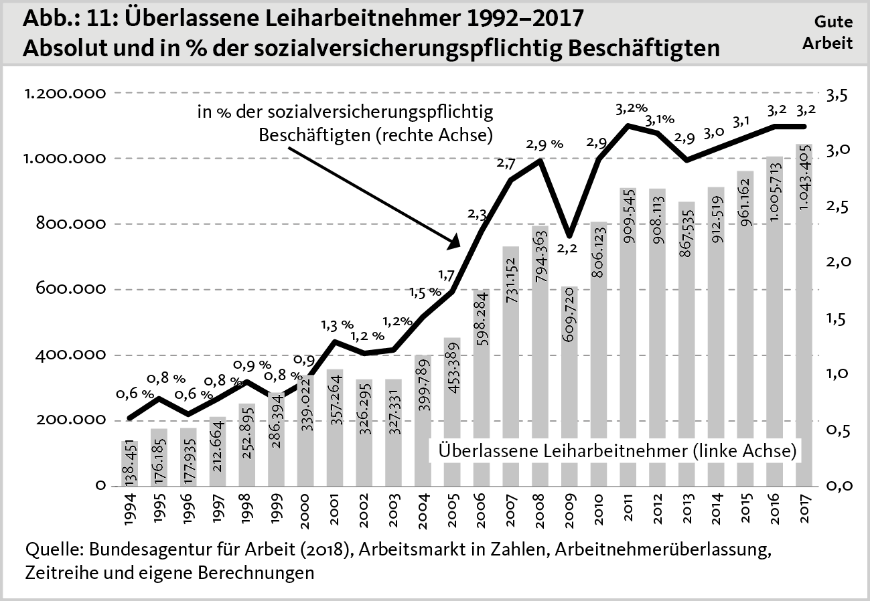

Der Aufschwung der Leiharbeit begann mit den frühen 2000er Jahren und hängt zusammen mit den politischen Entscheidungen dieser Zeit, die die Arbeitnehmerüberlassung deregulierten, die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld verschärften usw. Eine wichtige Triebkraft zur Entfesselung der Leiharbeit war das »Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« (2003, auch Hartz I genannt). Abgesehen von einem Knick im Krisenjahr 2009 zeigen die jährlichen Zahlen der Leiharbeitenden rasch nach oben.

Um die Jahre 2012, 2013 führten die von den Gewerkschaften erstrittenen Verbesserungen der Arbeitnehmerüberlassung zu einer leichten Stagnation der Leiharbeit. Seit dem Jahr 2015 hat die Leiharbeit aber wieder zugenommen. Im Dezember 2016 gab es 1.005.162 Leiharbeitskräfte. Ende 2017 wurden 1,04 Millionen gezählt (Abb. 11). In der gesamten zweiten Jahreshälfte gab es nach den Daten der BA durchgängig über eine Million Leiharbeitende – seit 2016 ein Anteil von gut 3% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Im Dezember 2017 bedeutete die Zahl gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 3,9%. Das Internetportal miese-jobs.de schreibt: »Seite Mitte 2013 wartet die Branche in puncto Beschäftigung mit beeindruckenden halbjährlichen Wachstumsraten zwischen 3,5 und 7,6% auf. Von einer solchen Expansion können andere Wirtschaftszweige nur träumen.«

Leiharbeit ist unverändert vor allem durch sehr kurze Arbeitsverhältnisse geprägt: 54% der beendeten Arbeitsverhältnisse dauern weniger als drei Monate, nur 22,3% dauern länger als neun Monate und länger als 15 Monate sogar lediglich 14,1%. Fast die Hälfte der Leiharbeitskräfte, deren Arbeitsverhältnis beendet wurde, ist nach 30 Tagen immer noch ohne Beschäftigung. Nur 26% haben nach 30 Tagen ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Leiharbeit gefunden. Fast jeder Fünfte dagegen hat wieder lediglich ein Leiharbeitsverhältnis. Als Brücke in reguläre Beschäftigung taugt Leiharbeit also nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Form prekärer Beschäftigung, die durch kurze, sich aneinander reihende Arbeitsverhältnisse mit niedrigen Löhnen geprägt ist. Der Durchschnittslohn in der Leiharbeit liegt bei gerade einmal 58% des allgemeinen Durchschnittslohns. Das sind 1.816 Euro (brutto) gegenüber 3.133 Euro pro Monat bei Vollzeittätigkeit (Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken, Bundestagsdrucksache 18/13147, 02.08.2017).

Leiharbeit ist besonders häufig mit einem niedrigen Anforderungsniveau verbunden. Ein großer Teil der Leiharbeitenden wird unterhalb des persönlichen Qualifikationsniveaus eingesetzt. Nach der vergangenen BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung von 2012 waren 28,5% der befragten Leiharbeitskräfte mit ihren beruflichen Möglichkeiten unzufrieden. 59% waren mit ihrem Einkommen nicht zufrieden.

Leiharbeit gibt es in allen Wirtschaftszweigen. Der Hauptteil konzentriert sich in den Produktionsberufen (42%). In der letzten Zeit hat allerdings der Dienstleistungsbereich an Bedeutung gewonnen. Knapp ein Drittel der Leiharbeitenden entfiel 2017 auf die wirtschaftlichen Dienstleistungsberufe (Reinigungsberufe, Sicherheitsgewerbe Gastronomie, Gesundheitsbranche) und kaufmännische Berufe (Handeln, Unternehmensführung).

Im April 2017 trat das »Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze« in Kraft, das Leiharbeit und Werkverträge in vielen Punkten neu regelte. Die wichtigste Neuerung liegt bei der Einführung von gleicher Bezahlung nach neun Monaten. Es wurde eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten festgelegt. Dazu ist kritisch anzumerken: Rund drei Viertel aller Leiharbeitsverhältnisse werden von der equal pay-Regelung gar nicht erfasst, weil sie keine 9 Monate dauern. Auch die Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten betrifft den überwiegenden Teil der Leiharbeitsverhältnisse gar nicht. Im zweiten Halbjahr 2017 dauerten nur 13% der Leiharbeitsverhältnisse 18 oder mehr Monate. Zudem beziehen sich die beiden genannten Zeitbeschränkungen auf die eingesetzte Person, nicht auf den jeweiligen Arbeitsplatz. Arbeitgeber können die gesetzlichen Anforderungen also problemlos unterlaufen, indem sie die jeweiligen Leiharbeitskräfte »rechtzeitig« austauschen. Sobald danach mehr als drei Monate vergangen sind, kann sogar die/der gleiche Beschäftigte wieder ins alte Leiharbeitsverhältnis übernommen werden, weil dann die Zeiträume aus vorheriger Überlassungen nicht mehr angerechnet werden.

Das Gesetz erlaubt es, über tarifliche Öffnungsklauseln seine Regelungen zu unterschreiten. Das geschah z. B. durch einen von der IG Metall vereinbarten Flächentarifvertrag, der eine Entleihdauer von bis zu 48 Monaten vorsieht. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Verschlechterung aussieht, ist allerdings an strenge Regelungen gebunden, die Leiharbeiter finanziell besser stellen und Höchstquoten für Leiharbeit in den jeweiligen Betrieben vorsehen. Die IG Metall unterstrich: »Während das neue Gesetz lediglich bewirkt, dass Leiharbeiter nach spätestens nach 18 Monaten abgemeldet und ausgewechselt werden – wie in einer Drehtür – bieten die Tarife Leiharbeitern eine echte Perspektive auf Übernahme und begrenzen Leiharbeit.«

Werkverträge und Scheinselbstständigkeit

Werkverträge sind eine Form prekärer Beschäftigung, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Denn seit auch für Leiharbeit der Mindestlohn gilt und die Gewerkschaften auch weitere tarifliche Verbesserungen durchgesetzt haben, weichen viele Arbeitgeber auf Werkverträge aus. Der ursprüngliche Sinn des Werkvertrags – nämlich dass zumeist freiberuflich tätige Spezialisten eine bestimmte, zeitlich begrenzte Aufgabe für ein vereinbartes Honorar erledigen – wird so völlig entstellt. Es entstehen teilweise große, professionell arbeitende Werkvertragsunternehmen – ähnlich wie die Verleihunternehmen der Leiharbeitsbranche –, die im Auftrag von Betrieben in großem Stil Menschen in Werkverträge vermitteln. Es kann sich auch um Subunternehmen der beauftragenden Betriebe handeln. Man spricht hier von Werkverträgen per Fremdvergabe.

Die ebenfalls häufig anzutreffenden On-Site-Werkverträge bedeuten: Die angeforderten Werkvertragsbeschäftigten der vermittelnden Subunternehmen arbeiten direkt bei dem Auftrag gebenden Unternehmen, allerdings nicht zu den dort für die Stammbelegschaften geltenden Löhnen und Arbeitsbedingungen, sondern zu deutlich schlechteren Konditionen. Sie sind von der Mitbestimmung ausgeschlossen, und die Arbeitsschutzregelungen greifen für sie häufig nicht.

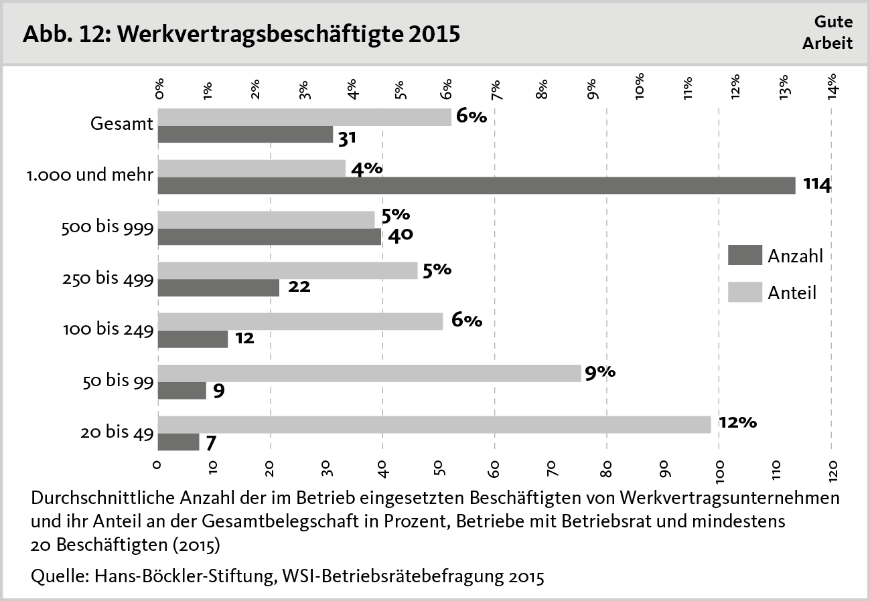

Untersuchungen des WSI haben ergeben, dass in Betrieben mit Betriebsrat und mindestens 20 Beschäftigten in eingesetzte Fremdfirmenbeschäftigte im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft der Einsatzbetriebe über alle Wirtschaftszweige und Betriebsgrößen hinweg bereits 6% an allen im Betrieb tätigen Beschäftigten ausmachen. In Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäftigten fällt der relative Anteil der Fremdfirmenbeschäftigten an der Gesamtbelegschaft dabei geringer aus als in kleinen und mittelständischen Betrieben (Abb. 12).

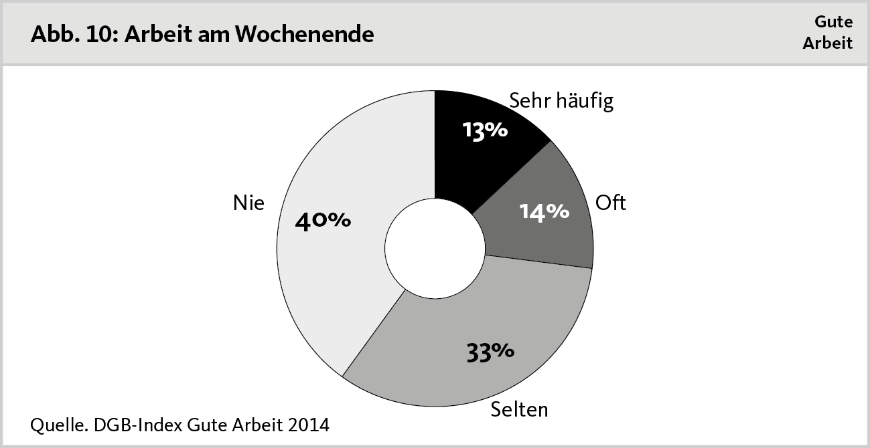

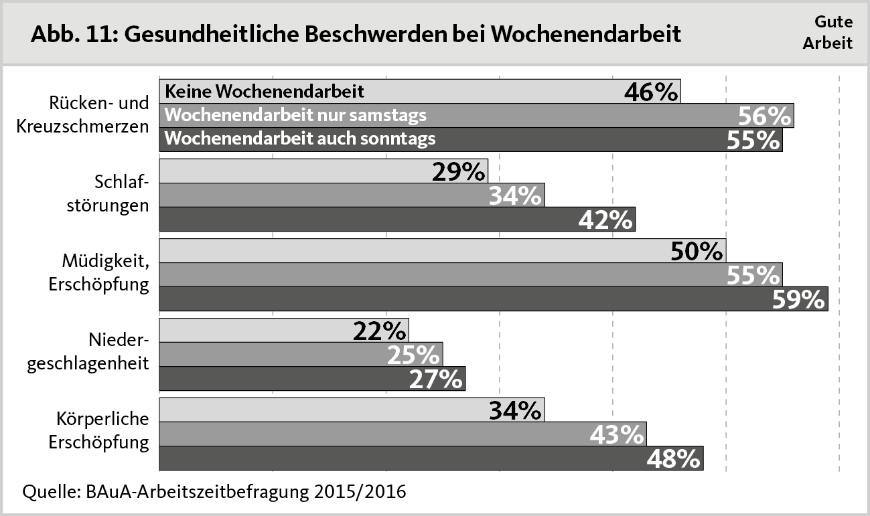

Arbeit am Wochenende – also zu einer sozial besonders wertvollen Zeit – ist immer mit gesundheitlichen Beanspruchungen verbunden. Ganz besonders betrifft das Frauen. Generell schätzen aber Frauen und Männer, die am Wochenende (oder nur samstags oder nur sonntags) arbeiten, ihren Gesundheitszustand schlechter ein und sind unzufriedener mit ihren Arbeitsbedingungen. Beschäftigte, die auch am Wochenende arbeiten, klagen deutlich häufiger über gesundheitliche Beschwerden als Beschäftigte, die am Wochenende frei haben. Besonders deutlich zeigt sich dieser Unterschied bei körperlicher Erschöpfung sowie Müdigkeit/Erschöpfung. Arbeit am Wochenende hängt auch mit einem deutlich höheren Risiko von Schlafstörungen sowie Rückenschmerzen zusammen.

Arbeit am Wochenende belastet außerdem die Work-Life-Balance der Beschäftigten. Beschäftigte mit Wochenendarbeit sind doppelt so häufig unzufrieden mit ihrer Work-Life-Balance wie Beschäftigte ohne Wochenendarbeit (35% zu 18%). Bei teilzeitbeschäftigten Frauen ist das Verhältnis ähnlich (20% zu. 9%).

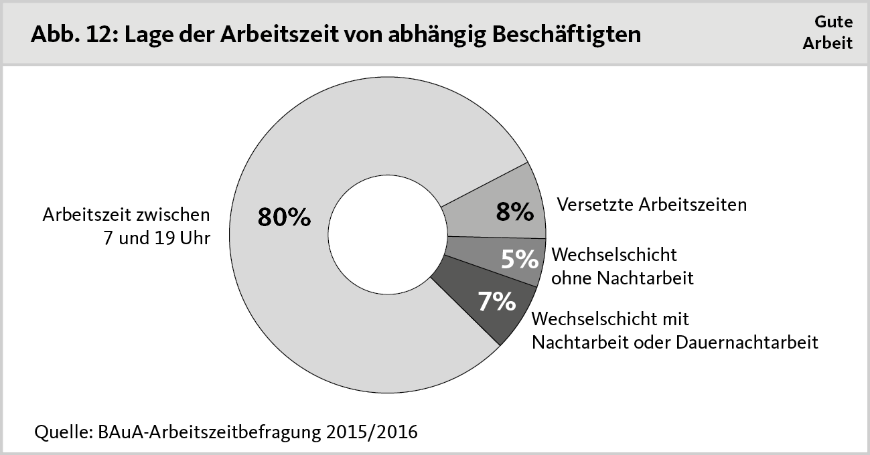

Auch Schichtarbeit und versetzte Arbeitszeiten haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Nach dem DGB-Index geben 27% der Beschäftigten an, sie arbeiteten sehr häufig oder oft abends (18 bis 23 Uhr). Auf weitere 28% trifft das zumindest manchmal zu.

Nach der BAuA-Arbeitszeitbefragung haben etwa 8% der Beschäftigten versetzte Arbeitszeiten zum Beispiel mit festen Früh- oder Spätschichten, 7% arbeiten in Wechselschicht mit Nachtanteilen oder in Dauernachtschicht und 5% arbeiten in Wechselschicht ohne Nachtarbeit (Abb. 12). Schichtarbeit mit Nachtschicht ist besonders in der Industrie verbreitet (13%), stark aber auch im öffentlichen Dienst (8%).

Amtliche Daten zum Ausmaß der Werkvertragsbeschäftigung gibt es nicht. Das Portal miese-jobs.de schreibt, dass Ende 2015 26.000 Betriebe und Verwaltungen Vereinbarungen über On-Site-Werkverträge geschlossen hatten. Zu dieser Zeit gab es schätzungsweise 600.000 Werkvertrags-Beschäftigte, rund doppelt so viele wie 2002.

Werk- und freie Dienstverträge werden heute vielfach systematisch als Mittel der Kostensenkung, als Ersatz für Stammbeschäftigte und zur Umgehung von Mitbestimmung eingesetzt. Hinter vielen Werk- und Dienstverträgen verbergen sich inzwischen tatsächlich Leiharbeit oder prekäre Solo-Selbstständigkeit.

Mit dem »Gesetz zur Änderung des AÜG und anderer Gesetze« vom April 2017 hat sich einiges geändert. Der DGB kritisierte, das Gesetz habe die Ausweitung von prekärer Arbeit über Werkverträge nicht beendet. Zwar sei zu begrüßen, dass missbräuchliche Werkverträge nun nicht mehr nachträglich in Leiharbeit umgewandelt werden könnten. Damit stiegen die Risiken für die Arbeitgeber, schwarze Schafe würden abgeschreckt. Aber das Zerlegen der Betriebe in immer kleinere Einheiten und die beliebige Vergabe von Produktionsteilen an Dritte werde damit nicht beendet. Eine Chance, auch hier für mehr Ordnung am Arbeitsmarkt zu sorgen, habe der Gesetzgeber nicht genutzt.

Häufig sind die Grenzen zwischen Werkvertragsbeschäftigten und Scheinselbstständigen fließend. Hier zeigen sich weitere Auswucherungen der prekären Beschäftigung. Nach Auffassung des DGB handelt es sich dann um Scheinselbstständigkeit, wenn zwar vertraglich vereinbart ist, dass jemand selbstständig im Rahmen eines Werkvertrags Leistungen erbringt, er oder sie aber tatsächlich in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis steht, wenn er oder sie dauerhaft nur für einen einzigen Auftraggeber tätig ist, in die Betriebsabläufe des Auftraggebers eingegliedert ist und die Tätigkeit zum eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens gehört. Dann werden betriebliche und sozialrechtliche Risiken vom Auftraggeber auf den Werkauftragnehmer verlagert. Es kommt häufig vor, dass Subunternehmer über Werkverträge Personen beim Auftragsunternehmen einsetzen, ohne dass diese die Kriterien für werkvertragliche Arbeit erfüllen. Dann handelt es sich in Wirklichkeit um genehmigungspflichtige Leiharbeit. Der Werkvertrag wird nur vorgetäuscht. Dadurch werden den Betroffenen ihre Rechte nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) verwehrt. Das gilt vor allem für die Gleichstellung mit einem vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers nach § 10 Abs. 4 Satz 1 AÜG.

Infolgedessen gibt es immer wieder Konflikte zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften darüber, ob angebliche Werkverträge in Wirklichkeit verkappte Leiharbeit sind (Zeitschrift Gute Arbeit 11/2013). Viele Betriebe wollen auf diese Weise nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Mitspracherechte der Betriebsräte zur Leiharbeit umgehen.

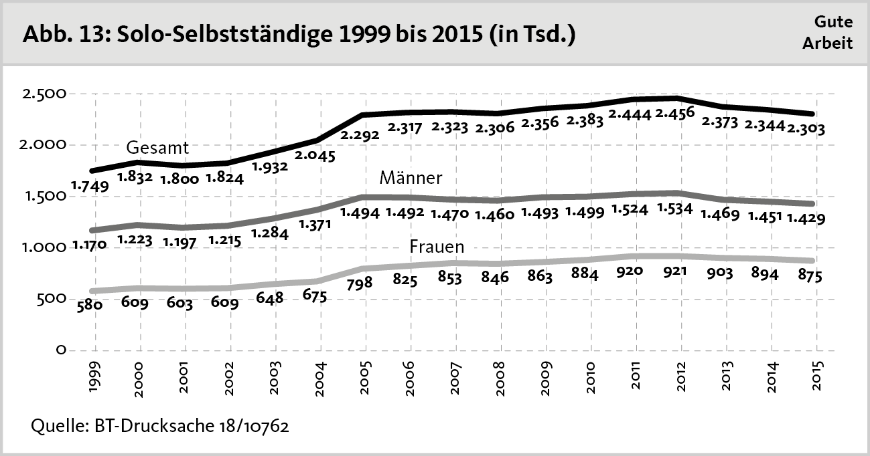

Solo-Selbstständige

In Deutschland gibt es derzeit etwa 2,3 Millionen Solo-Selbstständige, also Selbstständige ohne eigene Beschäftigte. Das sind etwa 6% der Erwerbstätigen. Die allgemeine Selbstständigenquote lag 2012 nach Berechnungen der Hans Böckler-Stiftung bei 11,7%. Etwas mehr als die Hälfte der Selbstständigen waren demnach Solo-Selbstständige.

Solo-Selbstständige sind Menschen, die als Unternehmerinnen und Unternehmer ausschließlich ihre eigene Arbeitskraft vermarkten und auf das so erzielte Einkommen existenziell angewiesen sind. Einkommen und Arbeitszeiten von Solo-Selbstständigen sind nach einer Studie des WSI stark gespreizt. Für einen erheblichen Teil der Solo-Selbstständigen gilt: Etwa ein Drittel von ihnen erzielt Einkommen, die an oder unterhalb der Armutsschwelle liegen. Solo-Selbstständigkeit ist eine riskante, häufig prekäre Erwerbsform. Trotz der Einführung der allgemeinen Krankenversicherungs-Pflicht 2009 und der freiwilligen Erwerbslosenversicherung 2006 bestehen weiter soziale Regelungslücken. Solo-Selbstständige sind grundsätzlich sozial schutzbedürftig. Ihre Lebenssituation ähnelt der Situation von abhängig Beschäftigten. Kollektive Instrumente zur Stabilisierung oder Regulierung ihrer Einkommen gibt es bei ihnen aber kaum oder gar nicht. Da die Anforderungen des Arbeitsschutzes auf abhängig Beschäftigte zugeschnitten sind, greifen auch diese bei Solo-Selbstständigen nicht. Das gilt ganz besonders für das Arbeitszeitgesetz.

Nachdem bereits in den 1990er Jahren die Solo-Selbstständigkeit rasch angewachsen war, vor allem bedingt durch die wirtschaftlichen Einbrüche in Ostdeutschland und die darauf folgenden (Versuche von) Existenzgründungen, stieg diese Zahl auch in den 2000er Jahren weiter an. Seither überstieg die Zahl der Solo-Selbstständigen die der Selbstständigen mit Angestellten. Diese starke Zunahme vor allem nach 2002 wurde maßgeblich durch die intensivierte Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit ausgelöst. Damit veränderte sich der Charakter der Solo-Selbstständigkeit: Sie erstreckt sich zunehmend auf Tätigkeiten, die zuvor für abhängige Beschäftigungsverhältnisse typisch war.

Vor allem mit dem Anfang 2003 in Kraft getreten Konzept der Ich-AG (2003 bis 2006) ist vielen vormals Arbeitslosen mit Existenzgründungszuschüssen der Weg ins Einzelunternehmertum schmackhaft gemacht worden. Auch der ab Mitte 2006 gewährte Gründungszuschuss trug dazu bei. Etwa in den Jahren 2011/12 erreichte die Zahl der Solo-Selbstständigen mit knapp 2,5 Millionen ihren Höhepunkt. Seitdem ist sie rückläufig, während – bedingt durch die gute Konjunktur – die abhängige Beschäftigung (unterschiedlicher Art – s. o.) anstieg. Etwa ein Drittel der Solo-Selbstständigen sind Frauen (Abb. 13).

Der Rückgang der Zahl der Solo-Selbstständigen erklärt sich, vereinfacht gesagt so: Vormals Arbeitslose oder vom Verlust des Arbeitsplatzes bedrohte Beschäftigte gelangten mit der guten Konjunktur leichter in die verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung und waren auf ebenfalls prekäre Solo-Selbstständigkeit weniger angewiesen. Das DIW erklärt diesen Trend dadurch, dass die günstige konjunkturelle Lage viele Erwerbstätige veranlasst, der abhängigen Beschäftigung den Vorzug zu geben vor den Risiken der Selbstständigkeit. Die durch die Harz-Gesetze Anfang der 2000er Jahre geförderte Tendenz zur Selbstständigkeit wurde zudem zurückgefahren.

Das DIW räumt ein, dass »nicht wenige« Solo-Selbstständige »nur spärliche Einkünfte« erzielen (DIW-Wochenbericht 36/2015). In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drucksache 18/10762) heißt es in der Vorbemerkung der Fragesteller, die Solo-Selbstständigkeit sei »vielfach mit einer prekären Lage verknüpft«. 25% der Solo-Selbstständigen hätten ein Einkommen, das unter dem (damaligen) Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde liegt. Knapp 30% der Solo-Selbstständigen liegen in einem unteren Einkommensbereich bis 1.100 Euro netto, erzielen also kein Existenz sicherndes Einkommen. Bis heute fehlt für Solo-Selbstständige ein gleichberechtigter Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen.